6月23日,我院李衛(wèi)國教授團隊和中科院重慶綠色智能技術(shù)研究院裴得勝研究員團隊的合作研究成果:Acute and chronic effects of polystyrene microplastics on brine shrimp: First evidence highlighting the molecular mechanism through transcriptome analysis在環(huán)境科學(xué)與生態(tài)學(xué)領(lǐng)域的TOP期刊Journal of Hazardous Material(IF 9.038)在線發(fā)表,。我院博士后Suman博士,、中科院重慶綠色智能技術(shù)研究院賈盼盼博士、李衛(wèi)國教授為論文的共同第一作者,,裴得勝研究員為通訊作者,。Suman博士是我院李衛(wèi)國教授與中科院重慶綠色智能技術(shù)研究院裴得勝研究員聯(lián)合指導(dǎo)的博士后。

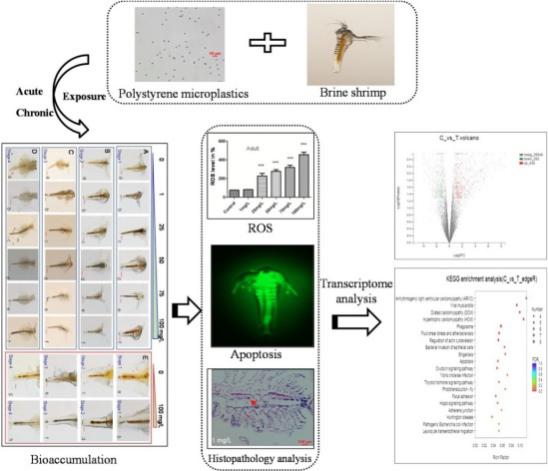

隨著塑料制品的廣泛使用,,微塑料污染受到越來越多的關(guān)注,。微塑料由于粒徑小,易于被水生生物吸收至體內(nèi),,對海洋生態(tài)系統(tǒng)和人類健康造成了極大的危害,。微塑料除本身可能帶有的毒性外,也可能吸附其它有毒物質(zhì)并共同轉(zhuǎn)移,,使這些有毒物質(zhì)通過食物鏈不斷富集,,從而危害其它生物的生存環(huán)境。本論文以水產(chǎn)經(jīng)濟動物的餌料---鹵蟲(Brine Shrimp)為材料,,研究了不同濃度聚苯乙烯微塑料暴露的急性與慢性毒性作用,,結(jié)果表明100 mg/L急性暴露或1 mg/L慢性暴露具有生物累積效應(yīng)、誘導(dǎo)活性氧(ROS)生成及細胞凋亡作用,,并可引起鹵蟲中腸部位的上皮細胞損傷,;轉(zhuǎn)錄組學(xué)分析表明慢性暴露后有721個差異表達基因(DEGs),其中292個基因顯著上調(diào),,429個基因顯著下調(diào),。本研究為闡明聚苯乙烯微塑料對鹵蟲的分子毒性提供了詳實的實驗數(shù)據(jù),,有助于深入理解聚苯乙烯微塑料污染對于生態(tài)環(huán)境和人類健康的潛在威脅,。

文章鏈接:https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2020.123220

(生命科學(xué)學(xué)院 史曉曉)